在互联网背景下,新型网络诈骗层出不穷,诈骗犯罪率居高不下,金融诈骗难以识别且给弱势群体带来钱财甚至身心的巨大伤害,影响社会稳定持久发展。为研究大学生遭受金融诈骗的现状及影响因素,进一步探讨针对性的识别和防范机制,南京财经大学经济学院“诈骗警戒线”团队在暑期开展全方位问卷调查、案例访谈、数据分析等调研,自7月5日起,面向全国大学生共收集了709份有效问卷。根据调研结果可知,大学生个体特征、家庭特征、社会特征等都会对其是否被骗和被骗金额产生显著影响。

对九名电信诈骗受害者进行深入访谈

因电信诈骗的社会负面影响力极大,团队成员从收集的问卷中随机抽取九名受骗者进行约访,大致确定其被骗原因及心理,其受骗心理可分为利益诱导、相信“权威”、盲目从众、“好人”同理心。根据此被骗心理可以进行有效宣传教育。

图为实践团队成员访谈受骗者 徐棣榕摄

被骗者 编号 |

性别 |

出生年份 |

被骗次数 |

被骗金额 |

诈骗形式 |

1 |

女 |

1997 |

1 |

195 |

网络刷单 |

2 |

女 |

1998 |

1 |

550 |

网购平台补偿 |

3 |

男 |

2000 |

3 |

1100 |

冒充游戏公司人员 |

4 |

女 |

1999 |

1 |

2000 |

产品推销 |

5 |

女 |

1995 |

2 |

12000 |

冒充政府工作人员 |

6 |

男 |

1995 |

1 |

2000 |

冒充手机推销人员 |

7 |

男 |

1999 |

1 |

90 |

冒充熟人 |

8 |

男 |

1997 |

1 |

200 |

客服推销 |

9 |

女 |

1997 |

1 |

450 |

培训机构诈骗 |

个体特征对大学生是否被骗的影响方向和程度

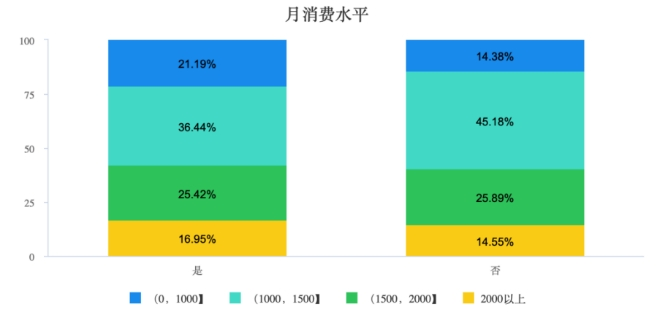

研究大学生个体特征对于其是否被骗的影响时,以月消费水平为例,被骗可能性总体呈现倒u型。结合现实可得出月消费水平不高的大学生可能因为家庭原因、虚荣心、自立性强等,更倾向于相信施骗者精心布置的陷阱,更易被高额工资、免费的资源等诱惑,受骗可能性更大。

月消费水平对大学生是否被骗的影响 张子怡制作

家庭特征对大学生是否被骗的影响方向和程度

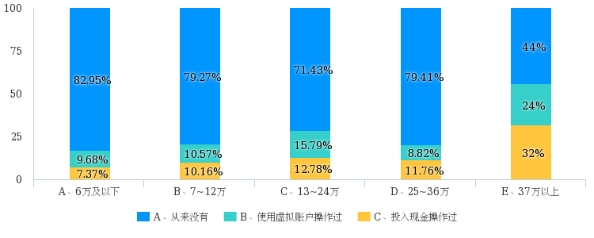

家庭年收入在13-24万的大学生群体更易产生投资行为。虽然绝大部分大学生并没有进行过金融投资,但相比而言,家庭年收入水平越高,越倾向于投入现金进行金融投资;而家庭年收入水平低的,则是倾向于使用虚拟网络进行操作。参与投资行为无疑增加了大学生遭受金融诈骗的可能性。

家庭年收入对大学生是否产生投资行为的影响 张子怡制作

深度分析大学生被骗原因

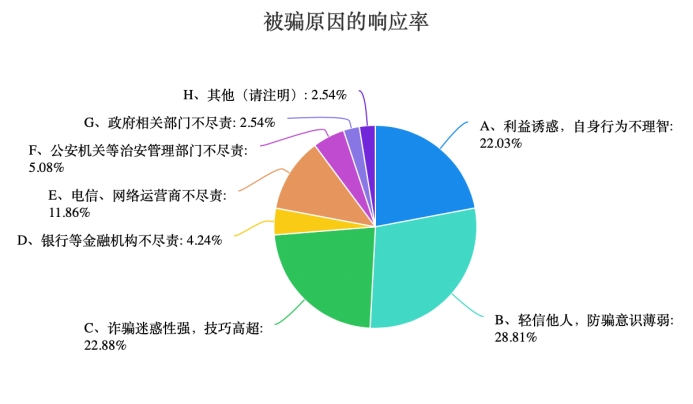

根据所收集的问卷进行分析,其中利益诱惑,自身行为不理智;轻信他人,防骗意识薄弱;诈骗迷惑性强,技巧高超这三项的响应率和普及率明显较高。说明有双重原因导致大学生被骗,包括内因:自身不理智、社会经验不足;外因:行骗者的诈骗手段不意察觉。启示相关部门要做好大学生的防骗教育工作以及加大对施骗者的执法力度。

大学生被骗原因的响应率 徐棣榕制作

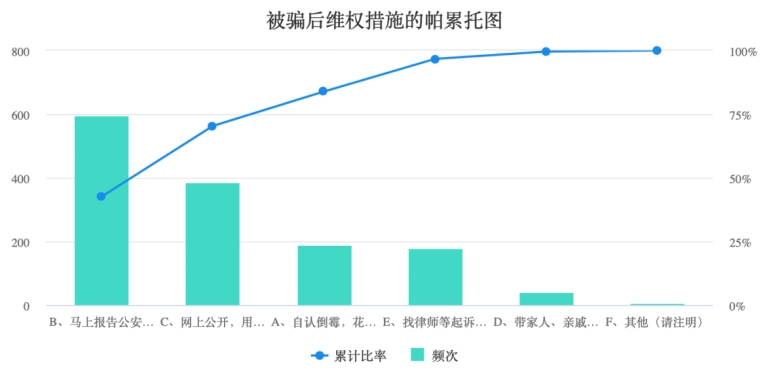

被骗后大多采取的维权措施

大学生被骗后维权措施的帕累托图 唐晓倩制作

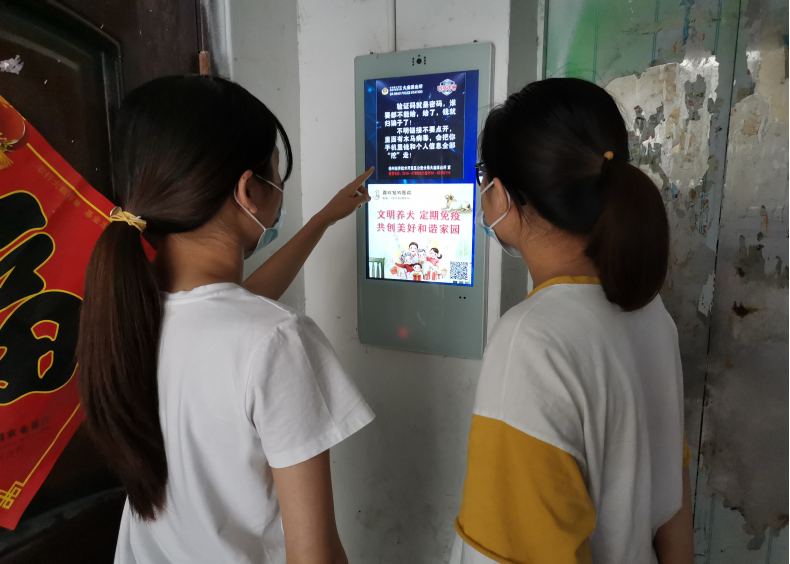

图为实践团队成员带社区大学生学习防骗知识 张宇摄

总结感悟:

本实践团队针对问卷上涉及的问题及研究结果,提出以下建议:

1.个人层面

加强信息保护,对泄露个人信息的行为提高警惕;增强对新型诈骗手段的认识与防范意识,避免盲目自信;提高自我约束力;被骗后要用于维权,相信政府,寻求法律的保护。

2.学校层面

开设反诈相关课程、增加必读书目,增强大学生识别和抵御诈骗的能力;与公安部门联合开展防骗线下宣讲、线上宣传;印发宣传手册、开展相关文艺汇演。

3.政府层面

政府相关部门完善金融诈骗罪立法;加强公安、法院等执法部门执行力;监督留存个人信息的机构保护个人隐私。

“心莫贪,擦亮眼,绷根弦,防诈骗。”满大街都是如上捂紧钱袋子的防骗标语,但其实真正能做到这些的并不多,也并不容易。作为大学生的我们,容易因为过度自信放松警惕,在日常生活中更需要时刻提醒自己,将防骗意识根植于心,始建于行。不过,真正降低大学生的受骗率,还需要多方面共同努力,任重而道远。

通讯员:徐棣榕